Table of Contents

육하원칙에 따라 궁금증 해소하기

Go to English Version

Explore the Table of Contents

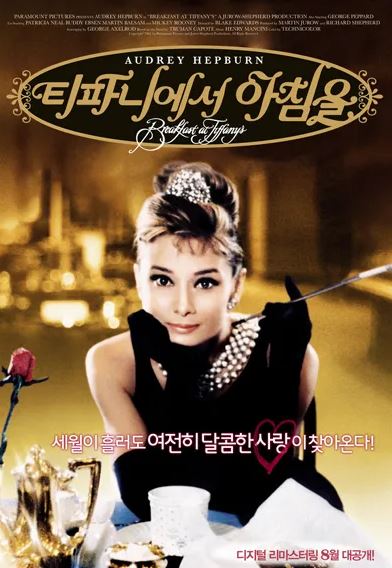

영화의 내용보다 배우가 기억나고 배경이 되는 음악이나 어떤 특정한 장면이 더 오래 남는 영화가 있다. 영화 <티파니에서 아침을 Breakfast at Tiffany’s>도 그런 영화다. 이 영화에서는 오드리 헵펀이 직접 부른 노래 < 달빛이 흐르는 강 Moon River>와 그녀가 커피와 크라상을 먹으면서 걷던 거리, 그리고 그녀의 패션이 그런 것들이다.

<티파니에서 아침을>은 제목이 말하는 그대로 티파니 앞에서 보석을 감상하며 아침을 먹는 한 여자의 이야기다. 트루먼 카포티의 장편소설을 영화화한 이 작품은 2차 세계대전이 한창이던 1940년대 뉴욕의 맨해튼을 배경으로, 카페와 나이트클럽 등 사교계에서 뭇 남성들의 후원으로 살아가는 여자 이야기를 그리고 있다.

할리 고라이틀리, 그녀는 부유함과 사치를 꿈꾸는 여자다. 하지만 여자뿐 아니라 누구라도 가끔은 ‘티파니의 사치’를 생각한다. 딱히 다이아몬드를 사고 싶은 것이 아니라, 할리의 말처럼 그 곳에는 불행이 없을 것 같기 때문이다(Nothing very bad could happen to you there).그렇다 하더라도 <티파니에서 아침을>의 할리는 여전히 그리고 늘 자신의 외모에 신경 쓰는 멋진 여자다.

Holly Golightly: How do I look? 나 어때요?

Paul Varjak: Very good. I must say, I’m amazed. 아주 좋아요. 감탄했다고 말해야겠네요.

동사는 크게 목적어와 보어 이 두 가지 조건으로 분류한다. 목적어가 필요하면 타동사 필요 없으면 자동사다. 그리고 보어가 필요하면 불완전동사고 필요 없으면 완전동사다. 문장에서 주인은 주어가 아니라 동사라고 하는 또 다른 이유가 된다. 동사가 문장을 대부분을 결정하기 때문이다.

문장의 부품인 단어도 두 개의 속성으로 분류한다. 하나는 단어의 개별적인 속성과 역할에 의해 분류하는 방법이다. 이를 우리는 품사라고 불렀으며 영어로 ‘parts of speech’라고 한다. 또 하나 분류 방법은 문장에서의 구성요소 또는 역할에 의해 분류하는 방법이다. 개별적으로 존재하는 단어의 속성이 아니라 문장 안에서의 구성 요소로서의 특성으로 구분하는 것이다. 따라서 이를 ‘문장성분 ‘이라고 부를 수 있으며, 영어로 sentence elements 또는 parts of sentence라고 할 수 있다. 이 문장성분은 기본적으로 영어에서 위치에 따라 구분된다고 해도 과언이 아니다. 각 구성요소는 위치해야 할 자리가 정해져 있기 때문이다. 품사와 문장성분을 대응시키면 다음과 같다.

| 문장성분(자리) | 각 자리에 위치할 수 있는 품사 |

| 주어 | 명사 |

| 동사(서술어) | 동사 |

| 목적어 | 명사 |

| 보어 | 명사(대명사), 형용사 |

- 주어 자리에 올 수 있는 품사는 명사. 대명사도 명사다.

- 목적어 자리에 올 수 있는 품사도 명사. 따라서 대명사가 올 수 있다.

- 서술어자리에는 반드시 동사가 와야 한다. 쉽게 서술어 = 동사

- 보어 자리에는 명사 또는 형용사가 올 수 있다. 형용사 뒤에 명사가 생략된 것으로 보면 이 자리도 명사만 오는 자리라고 생각해 볼 수 있다.

우리는 이런 지식을 가지고 단일 형식의 문장패턴과 우리가 강조하는 두 개의 영어원칙을 정리해 보자.

단일 패턴 어순식

영어의 제 1 원칙은 주어(S)+동사(V)로 결론부터 말하는 것이다. 영어의 제 2 원칙은 주어 동사를 말하고 난 다음 육하원칙의 순서대로 궁금증을 설명한다는 것이다. 이 두 원칙을 하나의 식으로 정리하면 다음과 같다.

S + V + (Who + What) + [Where + Why + How + When]

육하원칙의 단일 패턴 어순식을 인수분해와 유사한 형식으로 분리해 놓은 데에는 다 계획이 있었다. 그 계획은 다름 아닌 괄호에 따라 각기 다른 품사를 집어 넣고자 하는 것이다. 다시 말해 괄호에 따라 들어갈 수 있는 품사가 제한된다는 것이다.

동사 다음에 나오는 첫 괄호 ( ) 지역은 명사자리다. 간혹 보어라는 이름으로 형용사가 들어가기도 하지만 이 형용사 보어 뒤에는 명사가 생략된 것이라 생각하면 된다. 따라서 생략된 명사때문에 형용사도 명사전용지역에 들어갈 수 있다. 두 번째 괄호 [ ]지역은 부사만 들어가야 하는 자리다.

만약 다른 종류의 품사가 자신에게 허용되지 않는 자리에 꼭 들어가고 싶으면 그 품사의 모습으로 변장을 해야만 한다. 그 변장술이 영어를 복잡하게 만들기는 하지만, 위에서 논의한 원칙만 알고 있어도 영어라는 게임의 룰을 상당 부분 단순 해진다. 이를 시각적으로 표현하면 다음과 같다.

| S | V | Who | What | Where | why | How | When |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 명사지역 | 동사지역 | 명사전용지역 ( 형용사) | 부사전용지역 | ||||

| I | did | the best | |||||

| Tomorrow | is | another day | |||||

| I | will go | (crazy) | if I do. | ||||

| I | think about | it | tomorrow. | ||||

위의 단일 어순식에서 문장의 형태를 결정하는 것은 동사이다. 하지만 어떤 동사가 나오던 그 후에 풀어주어야 할 관심사는 누구(Who)와 무엇(What)에 대한 것이며 이 궁금증을 풀어주고 난 후 에야 where, why, how, when의 순서대로 의문을 해결해 준다. 어떤 동사가 나오던 who와 what에 대한 관심이 우선 순위가 된다는 말이다.

특히 be와 같은 불완전 동사가 나오면 무엇보다 먼저 who와 what에 대한 궁금증이 생기기 마련이다. 헌데 불완전 자동사 다음에 형용사가 오는 경우가 있다. 아니 매우 많다. 하지만 앞에서 언급한 것처럼 형용사가 올 경우 형용사 다음의 명사가 생략된 것으로 보면 간단해 진다.

이를 다른 시각으로 설명하면 다음과 같다. 주어=보어라는 등식은 언제나 성립된다. 주어도 보어도 명사인 경우에는 비교적 명확하다. 헌데 보어 자리에 형용사가 오는 경우가 있다. 이때 형용사 다음에 명사가 생략된 것으로 간주해 보는 것이다.

OSGOOD: Well, nobody’s perfect. 누구든, 완벽한 사람은 없지. <뜨거운 것이 좋아(SOME LIKE IT HOT: 1959)>

Striker: Surely you can’t be serious. 정말 심각한 건 아니죠?.

Rumack: I am serious…and don’t call me Shirley. 심각하오. 그리고 날 셜리라고 부르지 말랬지 않소.< 에어플레인 (AIRPLANE: 1980)>

‘Nobody is perfect.’라는 말은 ‘Nobody is a perfect human.’에서 human과 같은 명사가 생략되어 있다고 상상해보자. 그리고 “I am serious.”는 “I am serious person.”에서 person이라는 의미의 명사가 빠져 있다고 생각해 보는 것이다. 물론 명사를 추가하고 또 빠짐으로써 문장의 뉘앙스는 변한다. 하지만 이런 방법으로 문장의 구조는 주어=보어라는 매우 단순한 표현이 가능해 진다.

참고로 위 두 번째 예문은 Rumack은 상대방의 발음의 Surely(정말)가 Shirley(사람 이름)와 같이 들린다는 것을 꼬집는 대답이다.

Paul: I know that she is good and strong and deserves all the love this world has to give. Can’t you see that, how wonderful, how special she is? 그녀는 착하고 강하다는 것을 알아요. 그리고 이 세상이 줄 수 있는 모든 사랑을 받을 만 하다고요. 그녀가 얼마나 특별하고 대단한지 모르겠어요? <구름 위의 산책>

요즘은 be동사의 부정어인 “am not”, “is not”, “are not”를 모두 통틀어 ‘ain’t’로 쓰기도 하는데 어떤 사람들은 아예 “has not”, or “have not” 그리고 심지어 “do not”, “does not”, and “did not”을 대신하기도 한다.

MITCH ROBBINS: Hi, Curly, kill anyone today? 컬리 오늘 누군가를 죽였나?

CURLY: Day ain’t over yet. 오늘은 아직 다 지나가지 않았어 <CITY SLICKERS>

1) Become, Grow, Turn, Go, Run, Fall

불완전자동사에 be동사만 있는 것은 아니다. 예를 들어 become이라는 동사는 Be 동사와 같이 ‘~이다’라고 해석되거나 유사하게 ‘~되다’ 로 해석되는 불완전 자동사다. Become 이외에 grow, turn, go, run, fall, get과 같은 동사들도 이런 유형에 속하며, 이런 동사가 들어 있는 문장은 Be동사로 바꾸어도 대체로 말이 통한다. 다음의 대사를 보면 그 차이를 비교해 볼 수 있다.

Joe Gillis: You’re Norma Desmond. You used to be in silent pictures. You used to be big. 당신은 노마 데스몬드야. 당신은 무성영화에서 활동했었지. 당신은 대단했어.

Norma Desmond: I am big. It’s the pictures that got small. 지금도 난 대단해! 작아진 건 영화 쪽이지. (SUNSET BLVD: 1950)

NORMAN BATES: We all go a little mad sometimes. 우리 모두 가끔 조금씩 미치곤 하지. <PSYCHO, 1960>

“The pictures got small”과 “We all go a little mad”에서 동사 got과 go를 be 동사로 바꾸어도 의미는 통한다. 단 동적인 느낌이 없어지고 현재의 상태를 서술하는 정적인 느낌이 강해진다.

2) Keep, Remain, Lie, Hold, Continue

조금 쓰임새가 다르기는 하지만 keep, remain, lie, hold, continue와 같은 동사들은 “유지하다, 계속되다” 의 의미를 가지며 역시 be 동사로 바꾸어도 말이 된다. keep 동사는 keep doing, keep on doing의 형태로 동작을 계속한다는 것을 표현하기 유용한 동사임으로 알아 둘 필요가 있다.

Lucy: Let’s not get off. Let’s keep going. 우리 내리지 말아요. 그냥 계속 가요. <아이엠 샘(I am Sam)>

DAVID WOODERSON: That’s what I love about these high school girls, man. I keep getting older, they stay the same age. 그래서 내가 이 고등학교 여학생을 사랑하는 거지. 나는 계속 늙어가는 데 저 아이들은 늘 같은 나이라는 것 말이야. <DAZED AND CONFUSED, 1993>

THE BLUE FAIRY: A lie keeps growing and growing until it’s as clear as the nose on your face. 네 얼굴의 코처럼 숨길 수 없을 정도로 거짓말은 계속해서 자라고 자란다. <PINOCCHIO, 1940>

3) 감각동사

불완전 자동사 중 특별히 감각동사라고 부르는 동사들이 있다. 감각동사란 우리 몸이 느끼는 5개의 감각을 표현하는 동사들을 가리킨다. 이 동사들이 쓰여진 문장 역시 Be 동사로 바꾸어도 말이 된다. 주요동사로는 인간의 감각기관에 대응하여 look(눈), sound(귀), smell(코), taste(입), feel(몸 특히 손)가 있고 추측으로 느낀다는 의미를 가진 seem(~처럼 보인다)이 있다. 할리가 폴에게 묻는 말 “나 어떻게 보여요 How do I look?”을 “나 어때요 How am I?”라고 바꾸어 말할 수 있다. 반면에 Be동사로 표현된 문장을 오감동사로 바꾸면 의미를 좀 더 세밀하게 표현할 수 있다.

Look ~해 보인다

Jett Rink: You always did look pretty, just pretty nigh good enough to eat. 당신은 언제나 귀여워. 한입에 먹고 싶을 정도로 예쁘다고. <자이언트 Giant, 1956>

Taste ~는 맛이 난다

Narrator: Ah well… after all, history only tastes bitter to those who expected it to be sugar coated. 결국 역사가 사탕처럼 달콤할 것이라고 기대하는 사람에게 모든 역사는 단지 쓴 맛일 뿐이죠. <태양 없이 (1983) Sans Soleil, Sunless>

위의 감각동사에 「+ like 명사」하면 ‘~처럼 느낀다’라는 표현이 된다.

Smell ~ 는 냄새가 난다.

Flack: Deodorizers? The guy smelled like ass! 탈취제? 저 친구에게서 엉덩이 냄새가 나는데. <CSI New York, Tri-Borough>

여기서 지난 이야기를 정리해보자.

1) 상태변화를 나타내는 동사 become, get, grow, turn

2)상태 또는 상태유지를 나타내는 동사 remain, keep, stay

3)감각동사 appear, seem, feel, look, sound, smell, taste 등은

주어+불완전동사 다음에 등장해 주어=보어의 구조로 who나 what에 대한 궁금증을 풀어준다.

위 3번째 경우인 감각동사는 수동적인 상황을 표현한다. 하지만 우리의 다섯 감각기관은 능동적인 일을 하기도 한다. 이런 능동적 동작을 의미할 때 우리는 이들 동사를 지각동사라고 표현하기도 한다. 우리는 눈으로 보고(see, watch, notice) 귀로 듣고(hear), 코로 냄새를 감지(smell)한다. 이런 동사는 주로 영문법에서 이야기 하는 5형식의 문장을 구성한다. 이에 대해서는 나중에 살펴보기로 하자.

불완전 타동사와 완전자동사의 보어 쓰임

목적어를 가지는 타동사들도 ‘어떤 동작 또는 상태가 시작되거나 변하는 것’을 표현할 수 있다. 동사 다음에 형용사가 올 수 있다는 말이다. 사실 동사의 분류는 관습에 의해 나누는 것이지 얼마든지 새로운 표현이 만들어지는 살아있는 것이 언어다. 다음과 같은 표현은 영어에서 이미 관습적 언어표현이라고 할 수 있다.

Shark: Dreams can begin small. 작은 꿈들을 이루면 모여서 큰 꿈이 되는 거야. <Shark Tale>

우리는 아주 가끔 완전 자동사 다음에 보어가 사용되는 다음과 같은 표현을 만나기도 한다.

JULIAN MARSH: Sawyer, you’re going out a youngster, but you’ve got to come back a star! 소여, 네가 나갈 때는 어린아이지만, 들어올 때는 꼭 스타가 되어야만 한다. <42번가 (42ND STREET: 1933)>

멀리 떠나는 사람에게 하는 대사처럼 들리지만, 사실은 무대에 나가는 여주인공에게 뮤지컬 감독이 하는 격려의 말이다. 등장할 때는 무명이지만 공연이 끝날 때는 스타가 되어 있어야 한다는 말이다. <다크 나이트>에서 다크 나이트인 배트맨과 대비되는 화이트 나이트 하비 덴트의 다음의 대사도 비슷한 표현이라고 할 수 있다.

Harvey Dent: You either die a hero, or live long enough to see yourself become the villain. 죽어서 영웅이 되든가, 아니면 스스로가 악당이 되는 걸 지켜볼 때까지 살아남든가. <다크 나이트 The Dark knight>

답글 남기기