Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 – 마태복음 7: 24

단순해지기를 원하노니

Find the full list in the table of contents

Go to English Version

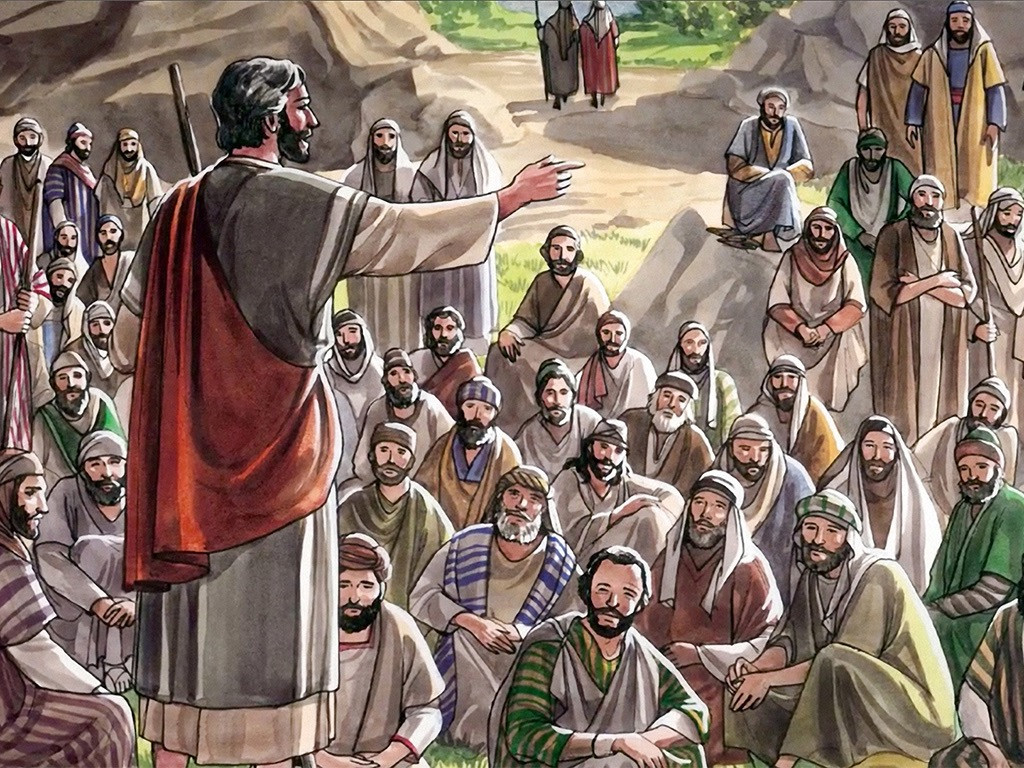

예수께서 여기저기 다니며 가르치는 한편 많은 사람들의 병을 고쳐주셨다. 이 소문을 듣고 예루살렘과 유대 등 에서 수많은 사람이 따라다닌다. 이들을 위해 산 위로 올라가 설교를 시작하는데, 위의 대목은 산상수훈(山上垂訓) 또는 산상보훈(山上寶訓)으로 불리기도 하는 바로 그 산상 설교(山上說敎, Sermon on the Mount)의 마지막 부분이다.

러시아의 대 문호 톨스토이가 ‘성경이 다 없어진다 해도 산상보훈은 없어지지 않는다.’고 했다던가. 그의 소설 <부활>의 주인공 네흘류도프가 시베리아의 황막한 벽지에서 마태복음에 있는 산상수훈을 통해 영혼의 부활을 얻는 장면을 보면 그렇게 말했음 직하다.

위의 장면은 예수가 바로 그 산상설교를 마무리하는 순간을 묘사하고 있다. 이 설교가 성경에 나오는 예수의 첫 번째 대규모 집회이기도 하다. 예수의 마지막 설교라고 할 수 있는 최후의 만찬에서의 설교(요한복음 13장~17장)와 하나의 쌍을 이룰 수 있는 설교다. [팔복]과 관련된 설교, [원수를 사랑하라], 주기도문과 기도에 대한 약속이 포함되어 있는 설교이다. 그리고 이 설교의 마지막에 이제 가르침을 지켜 행동으로 옮기는 자가 현명한 자임을 가르치고 계시는 것이다.

톨스토이는 <부활>의 주인공 네흘류도프를 통해 산상설교를 통한 깨달음을 다음과 같이 묘사하고 있다. “네흘류도프는 타오르는 램프 불빛을 응시하며 움직이지 않았다. 그리고는 우리 주변 생활의 추악함을 떠올리고 만일 인간이 이런 계율 속에서 지낸다면 우리네 생활은 어떤 것이 될 수 있는지를 머릿속에 그려보았다. 그러자 새로운 환희가 그의 마음 속에 용솟음쳐 올랐다. 마치 오랫동안의 고통과 괴로움 속에서 해방되어 갑자기 평안함과 안정을 얻는 듯했다.”

외국인으로서 영어를 조금 하는 사람들도 자신 없어 하는 단어가 a 와 the 라는 관사다. 영어가 자신의 언어인 경우 그 느낌을 아니까 자연스럽게 사용할 수 있지만 외국인인 우리의 입장에서 보면 매우 난감한 과제이다. 물론 문법책에 나오는 여러 용법에 익숙해 지는 방법이 있지만, 우리는 여기서 아주 간단한 가설을 세우고 이 가설이 맞는지 여정을 떠나 보기로 하자.

가설:

명사에서 어떤 명사의 속성을 나타내고 싶을 때는 관사 없이 사용하고, ~ 중에 무작위로 뽑은 하나라는 의미일 때는 a 부정관사를 사용하고, 그 중에 어떤 기준으로 뽑혀진(선발된) 것이면 the 관사를 사용한다.

우리의 가설에 의하면 a라는 부정관사는 여러 개 중에서 아무런 기준 없이 무작위로 그야말로 골라잡은 것 중에 하나를 의미한다. 정말 그럴까? 그런 의문을 가지고 성경에 나오는 구절들을 살펴보기로 하자.

-A man called Matthew was a tax collector. (마태라 불리는 사람은 세리(세금 걷는 직업을 가진 사람)였다. – 세리 중 하나이다.

-Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. 비유로 된 이야기 중에 하나를. 특정한 비유를 가리키는 것이 아니다.

-The LORD has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. 성전 중 하나를 짓는 것이며 아직 성전이 존재하지도 않는다.

-Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there and a colt with her. 너희 맞은편 마을로 가라 곧 매인 나귀 한 마리와 나귀 새끼 한 마리가 함께 있는 것을 보리니. 여기에서도 아직은 무슨 특별한 colt가 아니고 일반적인 colt면 된다.

-He got down on his knees and prayed three times a day. 어느 특정한 날이 아니라 일반적인 날을 의미한다. 이처럼 부정관사 a는 무작위로 고른 하나를 가리킨다고 생각하면 된다.

우리의 가설이 검증되기 위해서는 더 많은 사례가 필요하겠지만, 위의 예로 보아서 우리의 가설을 당분간 유지할 가치가 있어 보이지 않는가? 앞으로 관사관련 가설을 더 검증해 보기로 하고, 이제 몇 가지 부정관사의 용법을 살펴보기로 하자. 부정관사던 정관사이던 관사는 보통은 명사를 꾸미는 모든 것을 하나의 그룹으로 보고 다음처럼 그 그룹을 지칭하는 명사구의 맨 앞에 온다.

(a + 부사 + 형용사 + 명사)

그런데 half, many, such, quite, what, rather 등은 부정관사 보다 앞에 위치하는 특별한 단어다. 예를 들어 “Don’t even eat with such a person.” 에서 부정관사 a가 such다음에 나타난다. 그런데 이 예문을 해석하면 “그런 사람과는 밥도 함께 먹지 말아라.”가 된다. 도대체 어떤 사람이길래 밥도 같이 먹지 말라는 것일까? 성경에 의하면 다음과 같은 사람들이다.

I wrote to you not to associate with anyone who is called a brother who is a sexual sinner, or covetous, or an idolater, or a slanderer, or a drunkard, or an extortioner. Don’t even eat with such a person. 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 함이라 – 고린도전서 5:11)

특정한 어떤 사람이 아니라 위에 열거한 죄를 가지고 있는 사람들 중 무작위로 뽑은 어떤 사람과도 사귀지 말라는 것이다.

부정관사의 특별한 용법

부정관사는 셀 수 있는 명사에만 붙여야 한다. 명사에는 5형제가 있다. 보통명사, 집합명사, 추상명사, 물질명사, 그리고 고유명사가 그 것이다. 이들 중 추상명사와 물질명사는 정의상 셀 수 없는 것들을 가리킨다. 셀 수 없는 명사에는 ‘하나’라는 의미를 가진 부정관사 ‘a’를 붙일 수 없다는 이야기다. 추상명사는 형태가 없는 추상적인 개념을 나타내는 명사를 말한다.

에덴 동산의 ‘선악과 나무’는 영어 성경에는 ‘the tree of the knowledge of good and evil’라고 표현하고 있다. 여기서 tree는 보통명사다. 반면 knowledge(지식), good(선), evil(악) 등은 추상적인 개념을 의미함으로 추상명사다. 그 밖에 experience(경험), success(성공), education(교육), kindness(친절), youth(젊음), beauty(미), advice(충고), happiness(행복), luck(행운)처럼 눈에 보이지 않는 개념을 의미하는 단어 들은 모두 추상명사다.

그런데 이런 추상명사가 구체적인 행위, 경험, 기회 등을 나타낼 때에는 보통명사처럼 쓰여 부정관사를 붙이거나 복수형을 쓸 수 있다. 이를 추상명사의 보통명사화라고 한다. 아래의 전도서 구절은 구체적인 행위의 시간(time)에 부정관사를 붙여 보통명사로 사용한 좋은 예이다.

There is a time for everything, and a season for every activity under heaven: a time to be born and a time to die. 범사가 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있느니라 – 전도서 3:1)

반면 일정한 형태가 없는 물질을 나타내는 명사를 물질명사라 한다. 따라서 셀 수 없는 명사로서 부정관사를 붙이거나 복수형을 쓰지 않는 것이 원칙이다. 물질명사는 셀 수 없는 명사이므로 양(量)을 표시하는 much, little, some, any, no 등과 같은 수량 형용사를 써서 양을 표시한다. 또 물질명사를 수로 나타내야 하는 경우에는 「수사+단위명사+of+물질명사」의 형태로 표시해야 한다. a glass of water(물 한 잔) a cup of coffee (커피 한 잔) 하지만 물질명사가 특별한 것으로 지정(한정) 될 때는 정관사 the를 사용할 수 있다. 정관사 용법은 잠시 후 다시 살펴볼 것이다.

Whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become a spring of water welling up to eternal life in him. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 – 요한복음 4:14)

아무 물이 아니라 내가 주는 물이라는 특정한 물이다. 이런 의미를 표현하고자 할 때는 정관사 the를 붙여야 한다. 정관사는 다시 설명하겠지만 선발대회에서 선발된 특정한 것들을 표현하고 싶을 때 사용한다.

답글 남기기