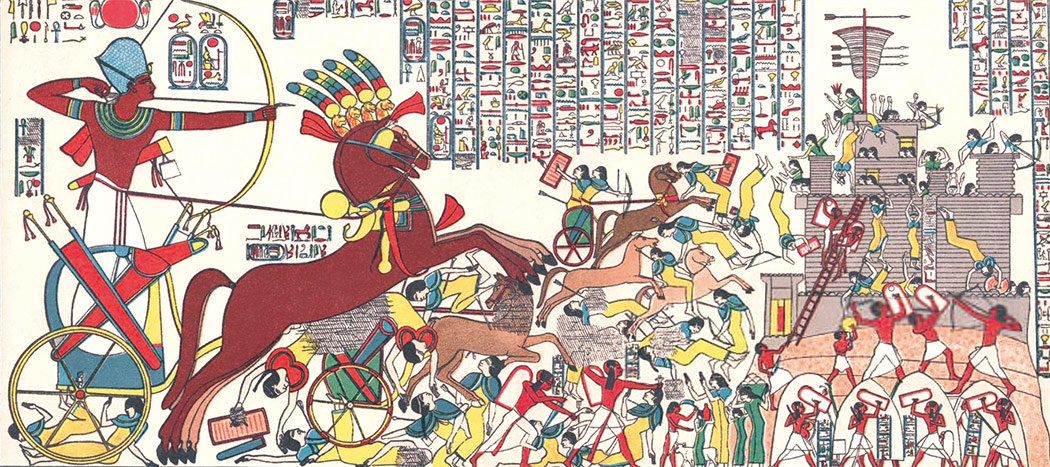

기원전 1286년, 이집트 파라오 람세스 2세는 북쪽으로 원정 길에 오른다. 목표는 히타이트 제국과 이집트의 국경이 접하고 있는 오늘날 시리아에 위치한 카데시(Kadesh)였다. 카데시 전투는 역사상 기록에 남아있는 가장 오래된 것이다. 이 전투의 특징은 주로 전차부대의 격돌로 이루어져 있다는 것이다. 만약 이 전쟁을 영화로 만든다면 사상 최대의 대규모 전차(戰車)가 맞붙는 장관을 연출해 낼 수 있을 것이다. 양쪽이 모두 전차를 주 전력으로 하였기 때문이다.

이 전투를 위해 히타이트는 전차 3,500대 이집트는 전차 2,500대로 무장하고 있었으며, 양쪽 진영을 합치면 무려 6,000대의 전차가 전투에 참여했다. 히타이트의 전차에는 마부 1명, 사수 1명, 전투병 1명이 타고 있었으며, 이집트의 전차에는 두 사람이 타고 있었다. 이 전투의 승자는 확실하지 않다. 이집트 기록에는 자신의 승리한 것으로 기록해 두고 있지만, 비교적 나중에 발견된 히타이트 기록이나 전투의 진행 기록은 히타이트가 우세했던 것으로 보이기 때문이다. 여하튼 이 전투는 기록상 가장 오래된 국가간 평화협정문을 남기고 끝났다.

그런데 왜 이 전투에 말은 있는데 기병이 등장하지 않았을까? 사실은 이 지역 뿐 아니라 중국에도 전국시대까지만 해도 제대로 된 기마병은 존재하지 않는다. 사람들이 말을 타지 않았다는 것이 아니라 말을 타고 제대로 된 전투력을 발휘할 수 없었기 때문이다. 그리고 그 이유는 아직 안장과 등자가 역사 속에 등장하지 않았기 때문이다.

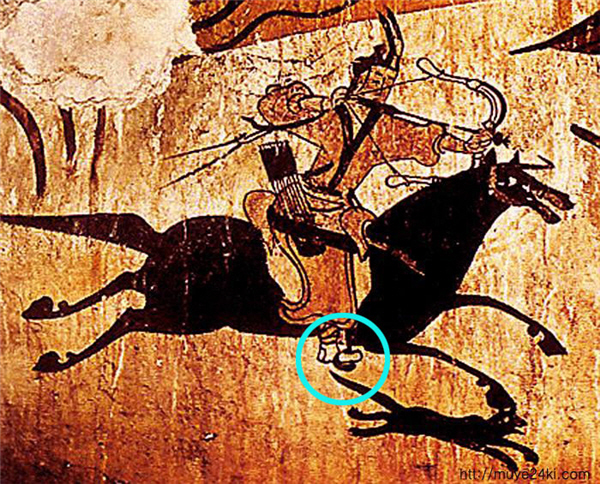

등자(Stirrups)란 기수가 말 위에 올라타거나 말을 타고 다닐 때 안정을 유지하기 위한 장치다. 말 안장에 달아 양쪽으로 늘어뜨려 놓아 발을 걸칠 수 있게 만든 것이 바로 그것이다. 단순하지만 이 등자를 사용함으로써 기병이 말을 탈 때, 두 발을 디딜 수 있어 더 안정된 자세로 활을 쏘거나 칼이나 창을 휘두를 수 있게 되었다. 같은 조건이라면 더 무거운 갑옷을 착용하고 더 무거운 무기를 휘두를 수 있게 되었다.

따라서 등자가 없던 시절인 고대 이집트나 로마를 배경으로 한 영화를 보면 전차만 등장한다. 중국의 춘추시대만 해도 전차가 주력부대였다. 하지만 전차는 평지에서만 달릴 수 있고 속도도 느리다는 약점을 가지고 있었다.

이 지역에 그나마 제대로 된 기병이 등장한 것은 아시리아가 안장을 사용하기 시작한 후다. 안장이 생겼지만 아직은 등자가 없었기에 기병이라고 해도 가벼운 무장을 한 창기병들뿐이었다. 그럼에도 아시리아의 기병대는 한 동안 주변에 적이 없을 정도로 강력했다. 기병대를 가지게 된 아시리아는 기존의 보병과 전차부대에 기병이라는 새로운 조합을 만들 수 있었기에 당시의 강대국 히타이트를 물리치고 제국으로 성장할 수 있었다.

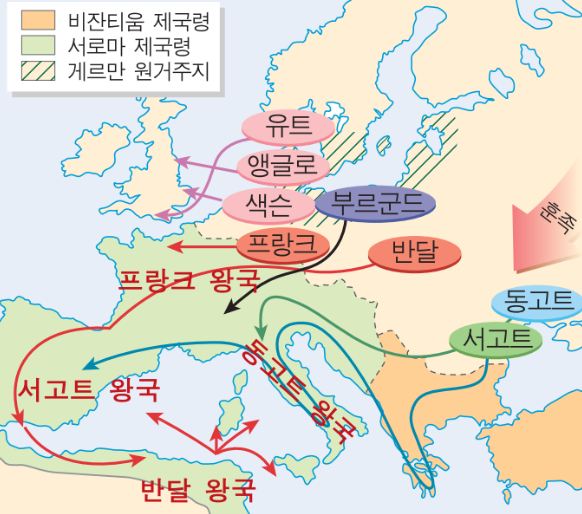

이후 이 지역에는 천년 넘게 전투나 전술에 별다른 진전이 없다가 등자를 말에 달고 나타난 새로운 선수들에 의해 전쟁의 패러다임이 변하게 된다. 이 지역 리그에 새롭게 등장한 선수들은 다름아닌 게르만족과 훈족이다. 서기 375년 경 카스피 해 동북쪽에 살던 아시아 계 유목민인 훈 족이 서쪽으로 이동하여 흑해 연안의 동고트 족을 압박하자 그 여파로 서고트 족이 다뉴브 강을 건너 로마 제국 영토에 침입함으로써 약 200년간에 걸친 게르만 족의 이동이 시작되었다.

서기 378년 8월, 이런 게르만족의 로마 침입을 막기 위해 동로마 제국의 발렌스 황제가 7개 로마군단 4만 병력이 출동한다. 상대는 훈족의 압박으로 밀려나고 있는 고트족(Goths) 5만이다. 이들 게르만 족과 로마가 소아시아와 발칸반도의 교통로가 지나는 요충지 아드리아노플에서 격돌한다. 언급하였듯이 그리스 로마의 군단의 핵심은 밀집된 진형을 갖춘 보병이다. 여기에 가벼운 무장을 한 경기병이 기동력을 발휘해 적의 빈틈을 노리는 것이 기본 전술이다. 잘 조직된 이들의 군사에 비해 고트족의 군대는 수적으로 많은 편이지만, 잘 훈련된 정예부대라고는 할 수 없는 군대다. 이들이 흉노 즉 훈족에게 쫓기듯 서쪽으로 움직이던 게르만족의 일파라는 것을 생각해 보라.

하지만 결과는 로마군의 대패였다. 로마군 기병대는 사슬갑옷으로 중무장한 고트족 기병의 상대가 되지 못했기 때문이다. 등자가 없었던 로마군 기병은 말에서 떨어지지 않기 위해 한 손으로 고삐를 단단히 쥐어야 했지만 고트족 기병은 고삐를 잡지 않더라도 등자에 발을 의지하면서 양손을 사용해 싸울 수 있었다. 우리가 고구려 무용총 벽화에서 보듯 말을 타고 달리면서 두 손으로 활을 쏘는 모습을 로마군에게서는 볼 수가 없는 이유다. 결국 고트족에는 중무장한 기병대가 로마의 보병 부대 양쪽의 로마군 경기병들을 섬멸하고 로마 군단전체를 포위해 공격하였다. 동로마의 황제 발렌스와 그의 군대 4만이 전멸하고 말았다. 고대 그리스 이래 무적이라고 여겨지던 로마의 중장갑 밀집보병대가 말을 타고 달리는 중기병에게 는 적수가 되지 못한 것이다. 아드리아노플 전투에서의 패배는 이 후 로마로 게르만족의 대이동을 불러왔고 게르만족이 득실거리게 된 서로마 제국은 결국 멸망하고 만다. 게르만의 고트족이 이 등자를 처음 보게 되는 것은 서기 300년 즈음 훈족의 침공 때였다. 훈족의 기마병에게 혹독하게 당한 고트족은 등자를 도입해 기마병을 양성했고 이 기마병을 위주로 로마의 정예보병을 격파하는데 성공하게 된다.

남과 다른 우산쓰기

모든 사람들이 공통의 양심과 인간으로서의 공통분모를 가지고 있다. 하지만 한 사람 한 사람 유일무이한 특성을 가지고 있다는 것 역시 부정할 수 없는 사실이다. 비록 그 차이가 아주 작은 것이라고 해도 그 차이 때문에 거래가 형성되고 분업을 통한 협업이 가치가 있다. 사람은 모두 비슷하지만 또 모두 다르다. 얼굴과 지문이 다 다르듯 좋아하고 또 잘하는 분야가 조금씩 다르기 마련이다. 그런 차이에서도 자연스럽게 차별화가 나타난다. 하지만 의도적인 차별화는 오늘 날 개인의 성공에서도 중요한 전략이 된다. 그래서 미국의 시인이자 목사인 에머슨(Ralph Waldo Emerson)은 누군가가 자기 이웃보다 글재주가 좋거나 낚시를 잘하거나 쥐덫을 잘 놓는다면, 그가 아무리 숲 속에 집을 짓고 살아도 세상 사람들이 그의 집 문을 두드릴 것이라고 강조했을 것이다.

“Build a better mousetrap, and the world will beat a path to your door”

그런데 어디에서 차별화 포인트를 찾아야 하는 것일까? 보통은 자신이 처한 환경과 그에 맞서 자신이 잘할 수 있는 곳에서 찾는다. 그리스와 로마는 산악지대를 포함한다. 그래서 밀집보병을 군대의 핵심역량으로 발전시켰다. 반면 페르시아 지역의 고대국가들은 평지에서의 전투 경험이 많은 군대다. 이들은 전차를 그들의 핵심병기로 삼았다. 반면 유라시아의 초원에서 살던 유목민족은 일찌감치 말을 타면서 생활했다. 등자가 이들에게서 시작하는 것은 어쩌면 너무나 당연한 일이다. 등자의 원형은 중앙아시아 초원지대의 스키타이인(Scythian)들이 사용한 삼각형의 가죽 끈 형태라고 한다. 이런 등자가 점차 개선되며 유목민족이 널리 사용하기 시작했을 것이다.

사람들은 “자신을 행복하게 만드는 일을 하라”고 강조한다. 허긴 자신의 일이 즐거워서 하는 사람을 이기기 쉽지 않다. 자신이 좋아하는 일이 자신이 가장 잘하는 일이며 그런 일을 일생의 직업으로 가지고 있는 사람이 성공도 하고 또 행복할 가능성이 가장 높다고 할만 하다. 좋아하다 보니 잘하게 되고, 잘하다 보니 더 좋아하게 되고, 그러면서 남들로부터 인정도 받게 되고, 그 일을 통해 돈도 벌게 된다. 환상적인 삶인 셈이다.

그런데 얼마나 많은 사람이 그런 행운을 누릴 수 있단 말인가? 말 타는 것을 좋아하고 또 가장 잘하는 몽고의 유목민족이 오늘날 글로벌 시장에서 승리를 쟁취하는 일이 쉬워 보이지 않는다. 역시 문제는 자기가 잘하는 일을 해서 성공한 사람은 소수의 ‘성공한 사람’뿐이라는 것이다. 그들보다 몇 배가 넘는 실패한 사람들이 존재한다는 사실을 상기해 보자. 그런 이유로 일부의 사람들은 “성공하고 싶다면 좋아하는 일이 아니라 잘하는 일로 승부해야 한다”고 주장한다. 자기가 잘 할 수 있는 일을 해야 성공할 가능성이 높아진다는 말이다. 자신이 좋아하는 일이 바로 자신이 잘하는 일이라면 그야말로 행복한 사람이다. 역으로 가장 불행한 사람은 잘 하지도 못하고 좋아하지도 않은 일을 하고 있는 사람이 된다. 하지만 중요한 것은 자신 생각으로 잘하는 것이 아니라 다른 사람과 비교해서 잘하는 일이 되어야 한다. 시장선택설이 작동하기 때문이다.

일을 할 수 있는 능력을 사람들은 지능(知能, intelligence)이라고 부른다. 다시 말해 지능이란 어떻게 하는 것을 아는 것이다. 우리가 노우하우(Know how)라고 부르는 것이 지능이다. 반면 이론을 많이 알고 있는 것은 우리는 보통 지식이 많다고 말한다. 하지만 사람마다 성격이 모두 같지 않듯이 이런 능력에서도 차이가 있다. 타고난 능력 또는 잠재된 능력을 우리는 재능(Talent, 才能)이라고 부른다. 재능은 원래 일을 할 수 있는 재주와 능력을 가리킨다. 개인이 타고난 능력과 훈련에 의하여 획득된 능력을 아우르는 것이지만, 보통은 타고난 소질을 재능이라고 부른다.

“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.”

문제는 재능이 있다고 그 재능이 바로 지능이 되는 것은 아니다. 그래서 교육자들이 한결같이 “소질을 개발하라”고 목청을 높이는 것이다. 그 소질이 재능이 되고 지능으로 전환하여 경쟁력을 갖출 것이라고 믿기 때문이다. 하지만 재능이 경쟁력이 되기 위해서는 기업에 있어 핵심역량과 마찬가지로 한 개인의 재능이 가치를 창출할 수 있는 것이어야 하며 무엇보다 차별화된 것이어야 한다. 그런 재능은 확장력이 있으며 남이 따라 하기가 쉽지 않은 것이다. 확장력이란 여러 분야에서 경쟁력을 가질 수 있다는 말이다.

자기계발에 관한 지식을 특별히 성공학이라 부른다. 학문으로 정착된 것은 아니지만, 다양한 학문을 응용하여 자기계발 이나 대인관계 등의 주제를 다루는 분야다. 그렇다면 개인의 경쟁력 강화의 전략 역시 차별화라고 할 수 있게 된다. 물론 단순히 남과 다른 것이 차별화는 아니다. 사회와 시장이 요구하는 가치를 생산해 낼 수 있는 핵심역량을 가지는 것이 차별화다. 그리고 그 핵심역량은 자신의 재능에서부터 시작된다고 할 수 있다. 결국 자신이 잘하는 또는 타고난 재능을 가지고 자신이 좋아하는 일을 해야 한다는 말이다. 자신의 강점을 기회요인에 가져다 맞추듯 자신의 능력과 재능을 자신이 좋아하는 일을 찾아 그 곳에 적용하는 일이 성공학의 차별화 전략이다.

그리고 그 핵심역량이 지속되기 위해서는 지식과 훈련이 계속되어야 한다. 재능이나 소질이라는 것 자체가 잘 보이지 않을 수도 있다. 이런 재능은 학습과 경험을 얻는 과정에서 겉으로 드러날 수도 있는 것이다. 또 역으로 생각하면 핵심역량이란 한 분야가 아니라 많은 분야에 적용될 수 있는 것이다. 더구나 끝없이 새로운 분야가 나타나고 있지 않은가? 시장에 내가 좋아하는 일이 없을 수도 있다. 그렇다면 스스로 만들어 내야 할지도 모른다.

답글 남기기