Table of Contents

육하원칙에 따라 궁금증 해소하기

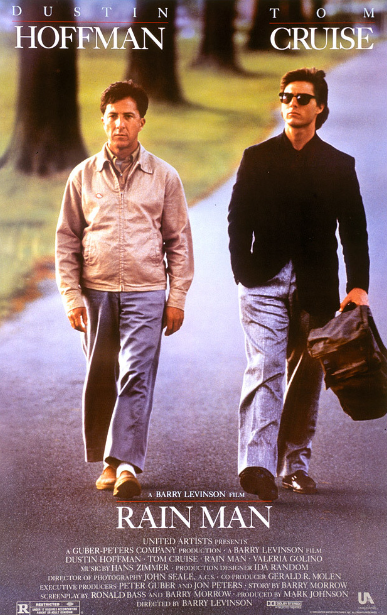

1988년 영화 <레인 맨 Rain Man>은 갑작스런 아버지의 죽음으로 만나게 된 찰리(톰 크루즈)와 자폐증 환자인 형 레이먼(더스틴 호프먼)이 형제애를 찾아가는 내용을 그리고 있다. 극중의 레이먼은 시도 때도 없이 자신을 ‘an excellent driver’라고 우긴다.

다음은 아직 서로가 형제인지 모르는 상황에서 레이먼과 찰리가 만나는 장면이다. 레이먼은 찰리의 애인 수잔나가 타고 있는 차에 뛰어든다. 그 차가 과거 레이먼의 아버지가 레이먼에게 운전을 하게 했던 바로 그 차였기 때문이다.

Charlie: Hey, who is this guy? 이봐. 이 사람 누구야?

Susanna: He just jumped in the car. 그냥 차에 올라 탔어요.

Charlie: Yeah well he can jump out. Come on! 그렇다면 내릴 줄도 알겠지. 내려요!

Raymond: I’m an excellent driver. 나 운전 잘해.

Charlie: That’s good. Come on! Susanna, why’d you let him get in this car? It’s not a toy. 알았어요. 내려요! 수잔나, 왜 이 사람이 차에 타도록 내버려 뒀어. 이 차는 장난감이 아니잖아.

Susanna: He says he drives this car. 그 사람이 이 차를 운전한다고 그랬어.

우리가 말을 하거나 글을 쓰는 이유는 생각을 전달하기 위함이다. 어떤 의미로는 궁금증을 유발시키고 또 그 궁금증을 해소시켜주는 방법이기도 하다. 사실 언어를 이렇게 정의하면 이 정의 자체가 말을 잘하고 글을 세련되게 쓰는 방법이라고 할 수 있다. 영어를 사용하는 사람들도 마찬가지 인 모양이다. 가장 관심을 가지는 것은 아무래도 사람 즉 누구(who?)에 관한 것이다. 그래서 문장이 여러 단어로 구성될 경우 바로 사람에 대한 단어가 가장 먼저 등장하게 된다. 이를 우리는 여러 번 육하원칙에 의한 단일 어순식이라고 표현해 왔다.

S + V + (Who + What) +

[Where + Why + How + When]

사람에 대한 궁금증을 해결 하는 가장 단순한 방법은 앞에서 언급한 불완전 자동사인 be 유형의 동사를 이용해 (주어 = 보어)의 형태로 표현하는 것이다.

I’m an excellent driver.

다시 정리해 보자. 동사는 크게 두 가지 조건으로 분류한다. 첫째 조건은 목적어의 유무로 분류하는 방법이다. 궁금증을 풀어주기 위해 목적어가 필요한 동사인가 아닌 가에 따라 자동사(Transitive Verbs)와 타동사(Intransitive Verbs)로 나눈다. 그리고 보어가 필요한가 아닌 가에 따라 완전동사(Complete Verbs)와 불완전동사(Incomplete Verbs)로 구분한다. 예를 들어 “I’m” 하면 뭔가 문장이 완성된 느낌이 아니다. 이 완성되지 않은 문장에 뭔가 보태 주어야 할 것 같은 느낌이 보어다.

문장의 부품인 단어는 개별적인 속성에 의해 품사로 분류될 뿐 아니라, 문장에서의 역할에 의해 분류하기도 한다. 영문법에 등장하는 주어(S), 동사(V), 목적어(O), 보어(C)가 바로 그런 분류에 의해 만들어진 것들이다. 이에 대해 잠시 살펴보자.

보어는 영어에서도 Complement라고 쓰고 다른 문장성분을 보충해 주는 역할을 강조한다. 학교에서 배운 5형식에서는 보어를 주격 보어와 목적격 보어로 구분하기도 한다. 이를 좀 더 단순화 시키면 문장에서 보어는 주어를 <주어 = 보어> 또는 <목적어 = 보어>의 형태로 보완한다.

이 보어의 자리에는 형용사나 명사가 올 수 있다. 하지만 형용사가 올 경우 뒤에 명사가 생략된 것으로 보면 더 간단해 진다.

I’m an excellent driver. = I’m excellent.

영문법 5형식의 틀에서 보면 다음과 같은 등식으로 표현할 수 있다.

2형식에서는 주어 = 주격보어

5형식에서는 목적어 = 목적격 보어

다시 우리의 단일 패턴 어순식으로 가보자. 누군가 be동사를 이용해 <주어 + 동사>를 표현했다고 하자. 이 불완전한 표현을 듣거나 읽었다면 당장 누구 또는 어떤 사람과 같은 궁금증이 떠오르게 되어 있다.

TANYA: He was some kind of a man. 그는 특별한 사람이었어. <악의 손길 TOUCH OF EVIL Universal, 1958>

위의 예문에 나오는 ‘He was’를 보자. 이 말만으로는 무슨 말을 하려는지 통 알 수 없다. 따라서 문법적으로도 완성된 문장이 아니다. 이런 동사가 오면 반드시 그 다음에 무슨 설명이 덧붙어야 한다. 그래서 이런 종류의 문장에 사용되는 동사를 혼자서는 완전하지 못하다고 해서 불완전동사라고 부르는 것이다. 불완전하니까 보어가 필요하다.

물론 주어가 사람이 아니라면 그에 맞는 궁금증을 가지게 될 것이다. 예를 들어 “Life is not’이라는 표현이 나오면 사람보다는 어떤 사물이나 사실에 관한 것이 나올 것이라고 상상할 수 있다. 상식적인 이야기다.

Joe: Well, Life isn’t always what one likes. 삶이란 것이 자기 뜻대로 되는 것은 아니죠 <로마의 휴일 Roman Holiday >

완전자동사 Be

Be 동사가 간혹 존재한다라는 의미로 단독적으로 사용되면서 완전자동사가 되는 경우도 있다. 이런 경우의 be 동사는 “~이다”가 아니라 “존재한다” 또는 “~에 있다”라는 뜻으로 쓰인다.

CAROL ANNE FREELING: They are here! 그들이 여기 있어요! (Poltergeist: 1982)

따라서 “I am here”하면 “나 여기 있어요” 또는 “나 왔어요”가 된다. “무엇이 있다”라는 표현에 등장하는 “Here is”, “there is” 등에 나오는 be 동사도 완전자동사의 하나다.

주디 갈랜드: There is no place like home. 그래도 집이 최고예요. 오즈의 마법사 (THE WIZARD OF OZ: 1939)

답글 남기기