영화 <적벽대전 2>는 소설 <삼국지>의 재미에 영화적 흥미를 가미해 만든 작품이다. 적벽대전은 중국의 삼국 시대, 통일을 목표로 세력을 계속 팽창하던 조조에게 손권과 유비가 연합해 대항하여 양자강에서 벌인 전투다. 하지만 이 전투의 역사적 의미가 그리 크다고 할 수는 없다. 진수가 저술한 정사 <삼국지>의 <위서>에는 이 전투를 “조조는 적벽에 도착해 유비와 싸웠지만 형세가 불리했다. 이때 역병이 유행해 관리와 병사가 많이 죽었다. 그래서 조조는 군대를 되돌리고, 유비는 형주와 강남의 여러 군을 차지하게 되었다”고 간략하게 기록되어 있다.

소설 <삼국지>의 한 전투인 적벽대전이 영화로서 재미있는 이유는 그 전투에 다양한 지략과 전술이 어우러져 한편의 영화로 엮어도 손색이 없기 때문이다. 촉의 제갈공명은 조조와의 싸움에 오 나라를 끌어들이기 위해 오 나라의 장수 주유를 격동시키고, 주유는 조조를 속여 자신의 수군도독 채모와 장윤의 목을 베는 반간계(反間計) 그리고 오 나라를 위해 몸을 던진 노장 황개가 스스로 아군에게 곤장 백대를 맞고 조조에게 다가가는 고육책(苦肉策)이 등장한다. 그리고 조조의 배를 방통의 연환계(連環計)로 묶어놓고 제갈공명은 마침내 북서풍을 남동풍으로 바꾸어 버린 후 조조의 대군을 화공으로 섬멸해 버린다. 전쟁의 승리를 위해 이용할 수 있는 모든 것을 활용하고 있는 셈이다.

경쟁에서 승리하기 위해서는 경쟁력을 확보하고 있어야 한다. 하지만 당장 눈에 보이는 것만이 경쟁력은 아니다. 적벽대전의 최대 수혜자는 유비다. 그가 가진 군사는 5만에 불과했지만 오 나라의 손권의 힘을 빌리고 온갖 지략을 총동원하여 조조의 100만 대군을 격파한다.

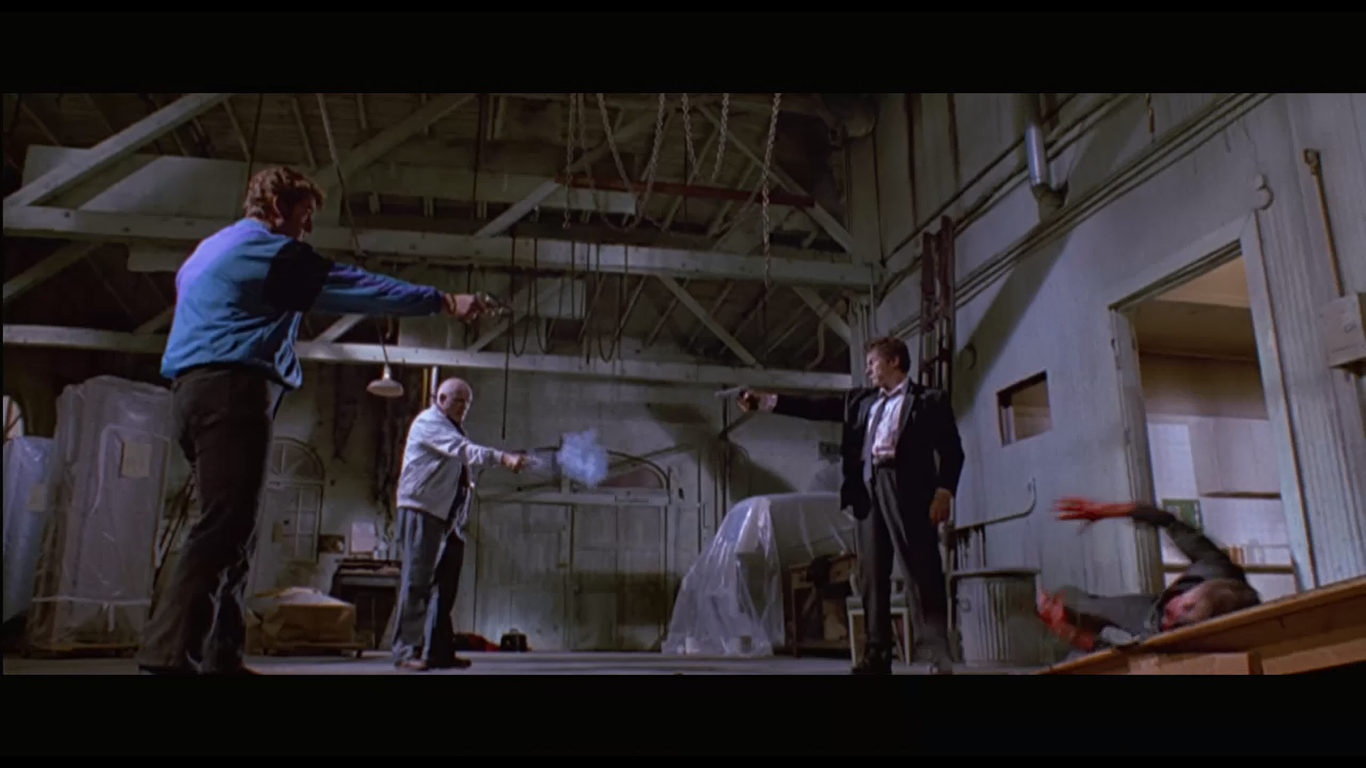

게임이론의 예로 3인의 결투라는 것이 있다. 재미 삼아 나는 ‘좋은 놈’이라고 하자. 그리고 나와 결투를 해야 할 사람을 나쁜 놈과 이상한 놈이다. 나와 이 둘 그렇게 세 사람이 결투를 하게 되었다고 하자. 세 사람이 모두 총을 한 자루씩 들고 세 사람 중 한 사람만 살아남을 때까지 돌아가며 총을 쏘기로 하였다. 그 셋 중에 이상한 놈이 총을 가장 잘 쏘는 사람이며 명중률이 100%다. 나쁜 놈은 나 즉 좋은 놈보다는 못 쏘지만 그래도 60%의 명중률을 갖고 있다. 나는 세 사람 중에 총을 제일 못 쏜다. 명중률이 30%다. 공정한 결투를 위해 명중률이 낮은 사람부터 먼저 한발씩 쏘기로 하였다.

먼저 내가 쏘고, 다음으로 나쁜 놈이 쏘고 마지막으로 이상한 놈이 쏘기로 하였다. 단 한 사람만이 살아남을 때까지 이런 순서로 계속 돌아가며 쏘기로 한 것이다. 그렇다면 제일 먼저 쏘기로 한 나 좋은 놈은 과연 어떤 전술로써 이 결투에 임해야 할까?

정답은 허공에 대고 총을 쏘는 것이다. 그렇지 않고 이상한 놈을 먼저 쏘아서 혹시라도 정말 맞추기라도 한다면 다음에 나쁜 놈이 나를 향해 총을 발사할 것이다. 내가 나쁜 놈을 쏘는 경우는 더 위험하다. 만약 내가 그를 쏘아 넘어뜨린다면 명사수인 이상한 놈이 나를 쏠 것이기 때문이다.

따라서 나의 전략은 둘 중에 한 명이 죽을 때까지 아무에게도 총을 쏘지 않는 것이다. 맨 처음 내가 허공에 대고 총을 발사했다고 하자. 다음 차례는 나쁜 놈 차례다 그는 우선 명사수 이상한 놈을 맞추려 할 것이다. 만약 그가 이상한 놈을 쏘아 맞추는 데 성공했다면. 이제 나에게 다시 차례가 온다. 나쁜 놈의 총알이 이상한 놈 근처에도 가지 못했다고 해도 다음 차례인 이상한 놈은 나쁜 놈부터 쏘게 될 것이다. 그가 성공한다고 해도 그 다음 차례는 다시 나 좋은 놈이다. 내가 그를 맞출 수 있는 확신은 없지만, 그래도 생존의 확률은 높아지게 되어 있다. 이 3인의 결투가 우리에게 주는 교훈은 세상의 대부분의 경쟁은 일 대일의 경쟁이 아니며, 주변 환경이나 심지어 적까지도 이용할 수 있는 전략이 있어야 한다는 것이다.

시공간과 함께하기

경쟁이란 단순히 경쟁자와 나와의 게임만이 아니며 경쟁력이라는 것이 눈에 보이는 것만이 아니다. 전략에 있어 손자병법을 최고의 고전으로 친다. 손자병법의 백미는 지피지기다. 지피지기(知彼知己)란 잘 알다시피 경쟁자와 맞서기 전에 “나를 알고 적을 알아야 한다”는 것이다. 지피지기에서 전략은 나의 강점을 이용해 적의 약점을 파고드는 것이다.

이 지피지기가 경영학이라는 학문에 도입되어 스왓(SWOT)분석으로 발전한다. 스왓이란 자신의 강점(strength)과 약점(weakness)을 찾아내고 환경의 기회(opportunity)와 위협(threat)요인을 찾아내는 것이다. 결국 지피지기를 아주 조금 구체화한 것이 스왓이다. 지피지기나 스왓 모두 상대방의 약점뿐 아니라 외부의 환경까지 활용하는 전략을 강조한다. 경쟁이 불가피하다면 늘 나 자신부터 먼저 살펴야 한다. 그 시작은 나의 소질을 찾아내고 또 그를 개발하는 것이다. 그것이 나의 강점이 되고 경쟁력이 될 것이다. 그리곤 내가 가고 싶은 곳을 분석해 보아야 한다. 그곳에 존재하는 나의 경쟁상대 그리고 그 주변 인물들 그리고 시장전체의 현황과 미래를 조사해 보아야 한다.

자신의 내부자원을 분석하여 강점과 약점을 발견하고, 외부환경을 분석하여 기회와 위협을 찾아내어 이를 토대로 강점은 살리고 약점은 죽이고, 기회는 활용하고 위협을 회피할 수 있는 방법을 찾는 것이 전략이다.

가장 기본적인 전략은 자신의 강점에 의존하는 것이다. 자신의 힘이나 돈을 믿고 무작정 밀어붙이는 것도 일차원적이기는 하지만 전략이다. 자기 군대의 수가 많다고 판단하면 정면대결을 택하는 것이 유리할 수 밖에 없다. 우리가 가지고 있는 강점을 충분히 활용하는 전략이 가장 낮은 레벨이면서 기초적인 전략적 사고이기는 하지만, 이 조차도 충분히 활용되지는 못한다. 다음의 레벨이 있다면 자신의 약점을 숨기고 상대의 약점을 활용하는 것이다.

상대의 약점이란 기회요인의 하나다. “원칙으로 수비하고 기술적인 변칙으로 승리한다”는 말은 상대의 약점을 이용해 상대방을 속인다는 말에 다름이 아니다. 상대의 욕심이나 자만을 활용하는 방법이 그런 것들 중 하나가 되며, 모든 사기꾼들의 전략이기도 하다.

세 번째 수준의 전략은 직접적으로 내가 맞서 있는 상대는 아니지만 나에게 주어진 환경의 기회요인을 충분히 활용하는 것이다. 이순신 장군은 “바다가 울며 돌아나간다”는 명량(鳴樑) 즉 울돌목의 해류를 이용해 13척의 배로 333척의 일본 전함을 패배로 몰아 넣었다. 이런 전략을 만들기 위해서는 창조성이 필요하다. 유럽 플랑크왕국의 전성기를 이끌어 던 샤를마뉴 대제Charlemagne는 “내 주변의 바위와 나무 그리고 하늘의 새들로 하여금 나의 군대가 되게 하라”고 말했단다. <인디아나 존스: 최후의 성전>에 나오는 존스의 아버지 헨리 존스는 이 말을 기억해 내고 해안가에 앉아 있는 갈매기 떼를 자신이 가지고 있던 우산으로 놀라게 해 독일군의 비행기를 추락시킨다.

그래서 나폴레옹 시대의 프로이센 장군 클라우제비츠는 그의 저서 <전쟁론>에서 승패의 요인으로 창조성과 리더의 천재성을 강조하는 것이다. 창조적이 되어야 한다는 이야기는 자신이 가지고 있는 지식을 활용하여 새로운 지식을 만들어 내야 한다는 말과도 같다. 다시 말해 얼마나 많은 지식을 가지고 있느냐가 아니라 그 지식을 어떻게 활용하느냐가 중요하다는 말이다. 지식과 분석능력은 그것을 적용해서 뭔가 성과를 낼 수 있을 때에만 가치가 있다. 성공 지능이 높은 사람들은 분석적 지능을 적절하게 활용하는 방법을 알고 있다.

환경을 자신의 자원으로 활용하라는 말은 시간 마저도 자신의 편으로 만드는 지혜가 필요하다. 많은 경우 전략은 시간의 함수다. 나중에 하면 된다는 생각은 이런 전략에 반하는 일이다. 모든 일에는 타이밍이 있기 때문이다. 기업에 있어 타이밍은 점차 중요한 전략요소가 되고 있다. 소비자의 변화와 정보가 더 빠른 속도로 확산되며 또 공유되고 있기 때문이다. 나폴레옹이 당시 최고로 잘 훈련된 프로이센을 이길 수 있었던 것도 결국은 과거의 군대가 가질 수 없었던 새로운 속도를 가지고 있었기 때문이다. 프로이센 군은 당시의 다른 군대와 마찬가지고 물자를 보급하기 위해 수레를 동원해야만 했다. 반면 프랑스 군은 보급품을 각자 소지함으로써 기동력을 확보했다.

이 보다 더 뛰어난 속도를 가진 군대가 칭기즈칸의 군대다. 나폴레옹도 히틀러도 점령하지 못한 모스크바를 함락 시킨 것도 그들이다. 그들의 핵심역량은 스피드다. 그리고 상대가 예상하지 못한 시간에 도달해 지원군이 오기도 전에 전투를 마무리 한다.

당시 마차로 모스크바에서 블라디보스토크까지 2년이 걸리던 것을 생각하면 몽골군은 거의 말을 달리는 속도로 영토를 점령해 간 것이나 다름없다. 행군만 빠른 것이 아니고 의사결정도 신속했다는 것을 보여준다. 자신의 영토가 아닌 원정을 떠난 군인들은 완벽한 작전계획을 세운다는 것은 불가능하다. 물론 시행착오도 있겠지만, 현장에서 창의적인 실행이 필요하다. 오늘날의 환경은 이보다 더 빠른 결정을 요구한다. 과거처럼 세밀한 계획보다 빠른 실행이 성공의 더 중요한 요인이 될 수 있다는 말이다.

답글 남기기