중국의 전국시대 말기에 활약한 거상(巨商)이자 정치가였던 여불위는 자신의 집에 거하는 2천여 명에 달하는 식객들에게 그들이 보고 들은 것을 기록하게 하였다. 그렇게 만들어 진 책의 이름이 <여씨춘추呂氏春秋>다. 이 책은 그들의 표현대로 세상에는 완전히 하얀 여우는 없지만 완전한 흰색 여우 털옷은 존재할 수 있다는 믿음에서 시작되었다. 하얀 여우라고 하더라도 모든 털이 흰색이 아니라는 것이다. 하지만 그런 여우에서 흰털만 골라 옷을 만들면 완전히 하얀 털옷을 만들 수 있다는 이야기다. 여불위는 유가, 도가, 묵가, 음양가, 법가, 병가, 농가, 명가 등 제자백가의 사상을 통합하여 하나의 통일된 사상을 만들어 내려 하였다. 인류최초의 지식 포털이라고 할 만하다.

《여씨춘추》(呂氏春秋)는 기원전 239년 중국 진나라의 재상인 여불위가 주도하여 편집한 백과사전이다. 《여람》(呂覽)이라고도 한다.

다루고 있는 학설 중에는 도가(道家)의 것이 가장 많고 유가(儒家) · 병가(兵家) · 농가(農家) · 법가(法家)의 주장과 이론도 섞여 있다.

여불위는 이 책을 진의 수도 함양 저잣거리에 전시해 놓고 “이 책에서 한 글자라도 고칠 수 있다면 천금을 주겠다”라고 큰소리를 쳤다. 이 때문에 일자천금(一字千金)이라는 고사가 생겼다.

이 책에 “남을 이기려 하는 자는 먼저 자기를 이겨야 한다(欲勝人者, 必先自勝)”는 말이 나온다. 사람이 이 세상을 살아간다는 것은 남과의 싸움인 동시에 자신과의 싸움이기도 하다. 서양의 철학자 플라톤도 일찍이 ‘내가 나를 이기는 것이 인간 최대의 승리’라고 했다. 나폴레옹은 러시아 원정의 실패로 인해 황제에서 폐위되고 세인트 헬레나 섬에 유배되었을 때 “나의 실패는 모두 나의 탓이다. 내가 나 자신의 최대의 적이고 비참한 운명의 원인이다”라고 고백했다고 한다. 우리 마음에 있는 적이 가장 큰 적이라는 이야기다.

1905년 11월, 일본이 한국의 외교권을 빼앗기 위하여 강제로 맺은 조약이 을사조약이다. 을사조약은 다섯 조문으로 되어있고 이 오조약에 찬동한 사람이 공교롭게도 다섯 명이었다. 곧 박제순(朴齊純), 이지용(李址鎔), 이근택(李根澤), 이완용(李完用), 권중현(權重顯) 등 5인을 당시의 사람들은 오적(五賊)이라고 불렀다. 다시 말해 자기 나라를 훔쳐서 남에게 팔아먹은 당대의 최대 도적이라는 말이다.

박정희 정권시절 시인 김지하는 재벌, 국회의원, 고급공무원, 장성, 장관과 차관을 당대의 오적으로 간주했다. 어디에나 어느 시대에나 이런 오적은 있기 마련이다. 그래서 김지하 시인의 오적은 조금씩 모양을 바꾸면서 늘 존재했다. 김대중 대통령의 경제수석이었던 김태동 교수는 언론, 법조계, 땅 투기군, 환경파괴자, 공무원을 당대의 오적으로 꼽고 이들을 언도(言盜), 법도(法盜), 지도(地盜). 환도(環盜), 공도(公盜)라 부르기도 했다.

하지만 우리들 자신 안에도 늘 이런 오적이 존재한다. 이 오적은 우리의 경쟁력을 떨어뜨리고 성장을 막는다. 따라서 이들과의 전쟁이 어떠한 경쟁보다 우선한다. 더구나 이제 인생의 배움을 시작하는 사람들은 이런 오적을 책상 앞이라도 붙여 놓고 살아야 할지도 모른다. 경쟁에 성공한 사람들은 그들을 성공적으로 제압한 사람들이다.

우리의 오적은 무엇일까? 사람마다 다르겠지만 무엇보다 교만함, 성급함, 성냄, 게으름, 탐함 등이 보통사람들이 이겨내야 할 적이라 생각할 수 있을 것이다. 이런 내 안의 적에게 제압당하고 말면 결국 다른 사람과의 경쟁에서 이긴다는 일은 매우 어려워진다.

가장 무서운 도적은 아무래도 교만함일 것이다. 이런 교만의 최고봉도 <여씨춘추>와 관련된 에피소드에 나타난다. 여불위는 <여씨춘추>에 단 한 자라도 더하거나 뺄 수 있는 사람이라면 천금(千金)을 주겠다며 일자천금(一字千金)이라는 거리 광고를 내보냈다. 아마도 오늘 날의 사람들은 대부분 몇 천금이라도 받아 낼 수 있을 것이다.

교만함이란 자신의 능력을 과신하는 것으로부터 나온다. 이런 교만함은 더 이상 배울 것이 없다는 마음을 동반하고, 따라서 변화를 거부하게 된다. 나폴레옹의 러시아 원정 실패에도 나폴레옹의 자존심과 고집도 실패에 한 몫을 했다. 나폴레옹이 마음만 먹는다면 얼마던지 러시아 농노들을 부추겨 반란을 일으켜 아군으로 만들 수 있었다. 그럼에도 자신의 군사력만으로 러시아를 제압하겠다는 고집을 부렸다. 더구나 러시아의 협상제안을 무시한 채 텅 빈 도시들을 점령해 나갔다. 그렇게 얻은 것이 실패라는 과실이었다.

교만한 사람들의 특징은 자신의 지난 성공이 자신의 노력과 능력만으로 이루었다고 확신한다는 점이다. 앞에서도 언급했지만, 우리의 성공은 주변의 환경과 도와준 사람들이 있었기에 가능했다. 경쟁에서 이길 수 있는 전략도 한 몫을 했겠지만, 운이나 호의적인 환경이 큰 역할을 했다는 것을 인식하지 못한다. 성공한 사람들은 반드시 “어떤 상황이 나의 성공을 만들어 주었을까” 그리고 “누가 나의 성공에 도움이 되었을까?” 생각해야 할지도 모른다. 아니 해야 한다. 기업이 망하는 경우의 가장 큰 잘못 역시 교만이나 자만함이다. 성공했다고 판단하는 경영자는 쉽게 성공에 도취된다. 이런 자만을 즐기다 보면 어느 틈엔가 기업은 점점 퇴보의 길로 접어든다.

자신과의 경쟁의 첫 번째 발걸음은 내가 부족하다는 것을 인식하는 것이다. 교만함은 이런 인식을 거부한다. 그리고 실패하면 주변의 환경을 탓하게 된다. 진정한 실패의 원인이 자신의 마음 속에 있었는데 본인만 그것을 모른다. 성공은 아무런 설명도 요구하지 않는다. 하지만 실패는 구차한 변명을 동원해야 한다. 그런 변명은 주로 남의 탓이 대부분이다.

교만한 사람은 변화를 위한 노력에 게으르다. 어쩌면 교만은 변화가 두려운 사람이 가지는 특징일지도 모른다. 변화는 새로운 것을 시도하고 또 그를 위해 학습하겠다는 의지가 있어야 되는 일이다.

둘째 도적은 성냄이다. 쉽게 성내고 분노를 나타내면 합리적인 생각을 할 수 없게 된다. 분노는 자신의 경쟁력을 떨어뜨릴 뿐 아니라, 다른 사람들에게도 쉽게 상처를 준다. 나의 주변이 나의 경쟁력의 일부라는 생각을 하면, 그 역시 스스로 경쟁력을 갈아먹는 격이다.

사람은 흥분하면 합리적인 판단을 내리기 어렵다. 사냥에서 돌아오는 길에 칭기즈칸이 바위틈에서 흘러나오는 물을 마시려 하자 그가 기르던 매가 물을 못 마시게 방해했다는 일화가 있다. 칭기즈칸은 화가 나서 자신이 아끼던 매를 칼로 베어버렸다. 다시 물을 마시려 위를 쳐다보니 바위 안의 고인 물에 죽은 독사가 썩어가고 있었다. 자신의 총명하고 충성스러운 매가 독물을 마시지 못하게 했다가 죽음을 당했다는 것을 깨닫고 다음과 같이 결심한다.

“이제는 화가 난 상태에서는 어떠한 결정도 내리지 않겠노라.”

특히 화가 났을 때나 슬플 때처럼 감정에 강하게 영향을 받는 상황에서 후회스러운 선택을 하는 경우는 누구나 경험하는 일이다. 냉정은 이성과, 열정은 감정과 대치된다. 냉정을 잃는 경우 쉽게 선택의 함정에 빠져들 수밖에 없다. 분노는 많은 경우 두려움과 동의어다. 기업이든 사람이든 곤경에 빠졌다고 생각했을 때 본능적으로 허둥댄다. 물에 빠졌을 때도 가만히 있으면 뜨게 마련이지만 공포에 질려 허우적거리다 보면 점점 더 깊이 빠진다. 두려움이 아니라 해결방법을 찾는 단어를 먼저 생각해야 한다. 그 단어가 허브가 되어 우리의 무의식이 솔루션을 찾는 데 집중할 수 있게 만들어 줄지도 모른다.

체코슬로바키아 태생 독일의 소설가 카프카(Franz Kafka)는 인간의 원천적인 죄로 성급함과 게으름을 꼽았다. 성급함 때문에 아담과 이브는 무화과를 따먹고 에덴에서 쫓겨났고 게으름 때문에 다시 낙원으로 돌아가지 못했다는 것이다. 게으름은 늘 그에 대한 합리적인 근거를 가진다. 상황이 아주 좋지 않아 위험신호가 와도 긍정적인 증거에 더 집착한다. 그리고 외부의 경고를 무시한다. 아직 경쟁이 끝나지 않았음에도 자신에게 유리한 현재 입장이 계속되리라 생각하는 것이다. 좋지 않은 상황에 있어서도 주변환경을 탓하면서 움직이기를 거부한다. 경쟁에 이기기 위해서는 전략을 먼저 생각하되 재빨리 움직이는 실행을 요구한다. 비록 한번의 움직임에서 승리를 얻어 낼 수 없을지라도 더 많은 적에 대한 정보를 얻어 낼 수 있다. 당연히 더 나은 전략을 구할 수 있고, 다음의 움직임에 유리한 입장에 서게 된다.

그렇다고 성급하게 움직여야 한다는 말은 아니다. 우리의 성급함도 늘 조심해야 할 우리의 적이다. 게으름도 안되고 성급함도 안되다는 말이 서로 모순되어 보일 수도 있지만, 우리의 삶이 늘 그렇다. 가장 최적의 포인트를 알 수는 없지만 지나친 것도 문제지만 부족한 것도 문제가 된다. 나에게 가장 적합한 점을 찾아내는 것이 바로 중용이다.

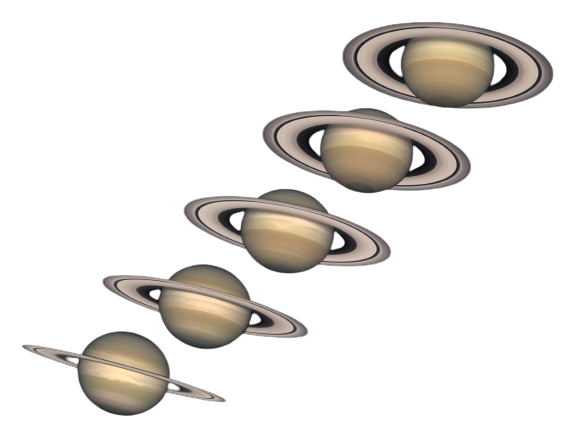

지구의 사계절은 지구가 24.3도 기울어 져있기 때문이다. 토성 역시 26.73도 기울어져 있어 봄 여름 겨울 가을의 변화가 있다. 차이는 각 계절의 기간이다. 이 지구의 한 계절은 약 3개월이다. 하지만 토성에서는 봄이 대략 7년쯤 계속된다. 다음 봄을 준비하기 위해서는 21년을 기다려야 하는 셈이다. 우리는 대부분 몇 십 번의 봄과 가을 그리고 여름과 겨울을 경험한다. 여름은 덥고 겨울은 춥다는 것을 알면서 준비를 할 수 밖에는 없는 것이다. 아니면 다음 봄에 하겠다고 미루어 버릴 지도 모른다. 하지만 만약 우리가 토성에 살고 있다면 우리의 삶이나 투자행태는 매우 달라져야 한다. 토성에서는 한번의 사계절이 돌기 위해서는 29년이 걸리기 때문이다. 여름이 대충 7년을 계속된다는 이야기다.

사실 우리가 현재 토성의 여름에 살고 있다면, 지난 겨울을 설명하거나 실감하는 일이 쉽지 않을 것이라는 짐작이 가능하다. 20년 전 어린 시절을 기억한다고 생각해보라. 즐겁고 힘들었던 몇 가지 사건만을 기억해 낼 수 있을 뿐이다. 그럼에도 29년 후 다시 봄이 온다는 확신만 가진다면 누구라도 봄을 준비할 것이다.

우리들의 삶도 그렇다. 다시는 오지 않을 것 같은 기회가 또 다시 주어진다. 아니 오늘 현재 준비되지 않았다면 지금의 기회는 내 것이 아닐지도 모른다. 기회는 단지 외부에서 주어지는 것은 아니다. 기회 역시 지피지기다. 내가 준비되어 있을 때 외부의 환경이 맞아 떨어지는 순간 기회가 만들어 진다. 준비하고 기다려야 한다는 이야기다.

성급하게 덤벼드는 것은 어떤 의미로 자기 자신은 생각하지 않고 자신의 목적만 생각하기 때문에 생기는 현상이기도 하다. 자신이 치를 대가를 고려하지 않고 욕심만 가지고 달려 드는 격이다. ‘산 속의 적은 무찌르기 쉬우나, 자기 마음속의 사사로운 욕심을 없애기는 어렵다(破山中賊易, 破心中賊難)’ 는 말이 있다. 욕심이라는 것이 없다면 사실 성장도 없다. 하지만 자신의 능력이나 노력이상의 욕심을 낸다는 것은 늘 대가를 치르게 되어 있다.

누구에게나 최소한 다섯 종류의 도적은 자신의 마음에 지니고 산다. 위에서 언급한 오적뿐 아니라 나쁜 습관을 이미 가지고 있다면 이 또한 우리가 이겨내야 할 장해물이다. 경쟁력을 가지기 위해서는 반드시 이런 적부터 제압해야 한다. 노자(老子)는 ‘남을 이기는 사람은 힘이 있는 사람이지만, 자신을 이기는 사람은 더욱 강한 사람이다(勝人者有力 自勝者强)’라고 가르쳤다.

허기는 우리만 오적을 가지고 있는 것은 아니다. 우리의 상대도 최소한 하나의 약점은 가지고 있기 마련이다. 적을 오만하게 만들거나 화를 돋우는 방법, 그리고 욕심을 자극하는 것은 아주 고대로부터 오늘까지 여전히 유용한 경쟁전략이다.

답글 남기기